他のまちのフットパスをみてみよう 伊勢原時空の散歩道

2021.10.24

他のまちのフットパスをみてみよう

伊勢原時空の散歩道

[講師:田邊博仁]

伊勢原丘陵の眺望とミカン狩りと

三之宮比々多神社を訪ねる

10月 24 日 日 天気:晴 参加者: 12 名

大山を頂点として広がる伊勢原丘陵地帯は、「四神相応」の地、気候も温暖、太古から人々の生活の舞台になっていました。今回は、伊勢原市西部の比々多地区をご案内しました。ミカン畑と畑地が続くのどかな丘陵地帯を大磯丘陵から江ノ島、三浦半島の大パノラマを見ながら歩く自然フットパスです。 また、東日本最古級といわれる「 三ノ宮比々多神社」付近は神奈川県でも一番の古墳密集地として知られ 、「 登尾山 (とおのやま古墳 」 や「埒免 (らちめん 古墳」など県下有数の副葬品が出土した古墳が集中しています。相模国の成立にもふれる歴史フットパスでもあります。

大山と伊勢原丘陵比々多地区の風景

今日のスタートは小田急線鶴巻温泉駅です。地元の木をふんだんに使った駅舎が新鮮で、とても気持ちの良い駅です。

まずは、駅前の創業100 年の老舗温泉旅館「陣屋」をご案内。カルシウムは牛乳以上、世界でも有数の含有量の温泉です。ちょっと飲んでみました。

国道246号を渡ります。この道は、律令時代は「古代東海道」、江戸時代は「矢倉沢往還」、「大山街道」とも呼ばれてきました。古道の雰囲気が伝わる「矢倉沢往還」を見て、坪ノ内バス停から、「関東ふれあいの道」(太田道灌・日向薬師のみち)に入り、道標に従って歩きました。途中、「八幡神社」からの山道で、奇妙な「玉ねぎ石」を見つけました。丹沢が隆起したとき凝灰岩類が地表に露出し風化作用によって形成されたものです。丹沢、伊豆半島の形成の歴史の証拠です。

伊勢原丘陵の「関東ふれあいの道」を歩きます

山道で「玉ねぎ石」に出合いました

比々多地区は、温暖な気候を活かし「フルーツの里」と呼ばれ、果物の生産(かき、いちご、ミカン、ぶどう)が盛んです。

ちょうど、特産のミカンの収穫シーズンが始まった、「長福寺」先の 100 年以上続くみかん専門の農家 「まるひの園」におじゃまし、ミカン狩りを楽しませていただきました。伊勢原のミカンは明治末期に静岡や小田原などから栽培技術が導入され、日本最北端のミカンとして有名であります。この農家さんの裏山で登尾山古墳が発見されました。

ミカン狩りが終わって

そして、しばらく伊勢原丘陵の里山の道を歩いて「県立いせはら塔の山緑地公園」の展望台広場へ登り、ここで昼食をとりました。この展望台からも、東京・横浜、三浦半島、相模湾の大パノラマを見ることができました。

展望台から大パノラマを楽しむ

「三之宮比々多神社元宮」から大パノラマを楽む

展望広場を下りると、前方に東京農業大学伊勢原農場と元恵泉女学園園芸短期大学の建屋が、高原のホテルのように広がっていました。この恵泉大学の敷地内で、「埒免古墳」が発見されました。ここは、フェンス越しに眺め、さらに小高い丘の小道を登ると「三之宮比々多神社元宮」に着きます。ここからの大パノラマも素晴らしい眺めでした。

丘をくだり、三之宮比々多神社 の裏側付近の「下谷戸縄文遺跡 環状列石及住居跡」を見学し

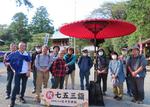

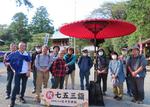

「三ノ宮比々多神社」の境内へ入り、お参りをしました。ここの宮司さんとはメールのやり取りでフットパスに興味を持っていただき、「三之宮郷土博物館」では、名誉宮司さま(現宮司さんのお母さま)より、三之宮神社の説明と展示されている出土品の説明をいただき、集合写真までも撮っていただきました。

「三之宮比々多神社」にて

(文と写真:田邊博仁)

伊勢原時空の散歩道

[講師:田邊博仁]

伊勢原丘陵の眺望とミカン狩りと

三之宮比々多神社を訪ねる

10月 24 日 日 天気:晴 参加者: 12 名

大山を頂点として広がる伊勢原丘陵地帯は、「四神相応」の地、気候も温暖、太古から人々の生活の舞台になっていました。今回は、伊勢原市西部の比々多地区をご案内しました。ミカン畑と畑地が続くのどかな丘陵地帯を大磯丘陵から江ノ島、三浦半島の大パノラマを見ながら歩く自然フットパスです。 また、東日本最古級といわれる「 三ノ宮比々多神社」付近は神奈川県でも一番の古墳密集地として知られ 、「 登尾山 (とおのやま古墳 」 や「埒免 (らちめん 古墳」など県下有数の副葬品が出土した古墳が集中しています。相模国の成立にもふれる歴史フットパスでもあります。

大山と伊勢原丘陵比々多地区の風景

今日のスタートは小田急線鶴巻温泉駅です。地元の木をふんだんに使った駅舎が新鮮で、とても気持ちの良い駅です。

まずは、駅前の創業100 年の老舗温泉旅館「陣屋」をご案内。カルシウムは牛乳以上、世界でも有数の含有量の温泉です。ちょっと飲んでみました。

国道246号を渡ります。この道は、律令時代は「古代東海道」、江戸時代は「矢倉沢往還」、「大山街道」とも呼ばれてきました。古道の雰囲気が伝わる「矢倉沢往還」を見て、坪ノ内バス停から、「関東ふれあいの道」(太田道灌・日向薬師のみち)に入り、道標に従って歩きました。途中、「八幡神社」からの山道で、奇妙な「玉ねぎ石」を見つけました。丹沢が隆起したとき凝灰岩類が地表に露出し風化作用によって形成されたものです。丹沢、伊豆半島の形成の歴史の証拠です。

伊勢原丘陵の「関東ふれあいの道」を歩きます

山道で「玉ねぎ石」に出合いました

比々多地区は、温暖な気候を活かし「フルーツの里」と呼ばれ、果物の生産(かき、いちご、ミカン、ぶどう)が盛んです。

ちょうど、特産のミカンの収穫シーズンが始まった、「長福寺」先の 100 年以上続くみかん専門の農家 「まるひの園」におじゃまし、ミカン狩りを楽しませていただきました。伊勢原のミカンは明治末期に静岡や小田原などから栽培技術が導入され、日本最北端のミカンとして有名であります。この農家さんの裏山で登尾山古墳が発見されました。

ミカン狩りが終わって

そして、しばらく伊勢原丘陵の里山の道を歩いて「県立いせはら塔の山緑地公園」の展望台広場へ登り、ここで昼食をとりました。この展望台からも、東京・横浜、三浦半島、相模湾の大パノラマを見ることができました。

展望台から大パノラマを楽しむ

「三之宮比々多神社元宮」から大パノラマを楽む

展望広場を下りると、前方に東京農業大学伊勢原農場と元恵泉女学園園芸短期大学の建屋が、高原のホテルのように広がっていました。この恵泉大学の敷地内で、「埒免古墳」が発見されました。ここは、フェンス越しに眺め、さらに小高い丘の小道を登ると「三之宮比々多神社元宮」に着きます。ここからの大パノラマも素晴らしい眺めでした。

丘をくだり、三之宮比々多神社 の裏側付近の「下谷戸縄文遺跡 環状列石及住居跡」を見学し

「三ノ宮比々多神社」の境内へ入り、お参りをしました。ここの宮司さんとはメールのやり取りでフットパスに興味を持っていただき、「三之宮郷土博物館」では、名誉宮司さま(現宮司さんのお母さま)より、三之宮神社の説明と展示されている出土品の説明をいただき、集合写真までも撮っていただきました。

「三之宮比々多神社」にて

(文と写真:田邊博仁)

群れ咲く秋草を従えて点在する 磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

2021.10.03

群れ咲く秋草を従えて点在する

磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

歴史ある景勝の地として、都心からも近い箱根。

今回は箱根湯本駅からバスで 26 分という「六道地蔵」で下車してすぐの、眼前に広がる精進池周辺が秋の箱根ならではの植物探査のコースに選ばれました。

ここ元箱根周辺は国道1号線の最高地点の近くに位置し、鎌倉時代の主要街道・湯坂路のもっとも険しい峠にあたります。池畔には元箱根石仏・石塔群が立ち並んでおり、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に分かれる辻と考えられていました。

磨崖仏(俗称二十五菩薩東側)

ノコンギク

精進池池畔を巡る小径にはノコンギクなど、この季節ならではの野菊の仲間や秋草が群れ咲いて、点在する永仁元年から掘られたという二十数体の磨崖仏群や八百比丘尼、多田満仲の墓など歴史上の人物を祀る石塔の足元を彩るようすは、箱根の歴史散歩の一場面でもあります。

中でも野生バラ愛好家垂涎のサンショウバラ、フジイバラなどが大きな灌木となって赤い実を付け、秋の日射しに輝く姿が印象的でした。

多彩な灌木群の中でも、特に目を引くのは木肌の美しいヒメシャラの大木。庭園木としても人気で、初夏には白い花をたくさん咲かせるはずです。

精進池の遊歩道から

芦之湯方向へ

芦之湯温泉街の先の湿地で

スマホ撮影に夢中

さて、遊歩道をさらに進んで芦之湯方面へ。波うつススキの穂や、湿地帯では早くも色付き始めた草紅葉が迎えてくれました。

(文と写真:横山 禎子

磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

歴史ある景勝の地として、都心からも近い箱根。

今回は箱根湯本駅からバスで 26 分という「六道地蔵」で下車してすぐの、眼前に広がる精進池周辺が秋の箱根ならではの植物探査のコースに選ばれました。

ここ元箱根周辺は国道1号線の最高地点の近くに位置し、鎌倉時代の主要街道・湯坂路のもっとも険しい峠にあたります。池畔には元箱根石仏・石塔群が立ち並んでおり、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に分かれる辻と考えられていました。

磨崖仏(俗称二十五菩薩東側)

ノコンギク

精進池池畔を巡る小径にはノコンギクなど、この季節ならではの野菊の仲間や秋草が群れ咲いて、点在する永仁元年から掘られたという二十数体の磨崖仏群や八百比丘尼、多田満仲の墓など歴史上の人物を祀る石塔の足元を彩るようすは、箱根の歴史散歩の一場面でもあります。

中でも野生バラ愛好家垂涎のサンショウバラ、フジイバラなどが大きな灌木となって赤い実を付け、秋の日射しに輝く姿が印象的でした。

多彩な灌木群の中でも、特に目を引くのは木肌の美しいヒメシャラの大木。庭園木としても人気で、初夏には白い花をたくさん咲かせるはずです。

精進池の遊歩道から

芦之湯方向へ

芦之湯温泉街の先の湿地で

スマホ撮影に夢中

さて、遊歩道をさらに進んで芦之湯方面へ。波うつススキの穂や、湿地帯では早くも色付き始めた草紅葉が迎えてくれました。

(文と写真:横山 禎子

フットパス専門家講座 スミレ博士と行く秋の箱根

2021.10.03

フットパス専門家講座

スミレ博士と行く秋の箱根

精進池から東芦之湯

[講師:山田 隆彦 ]

箱根周辺特有の野生バラが赤い実をたくさん付けて

10月3日(日) 天気:晴 参加者: 7 名

箱根には、多摩丘陵や高尾山、奥多摩などでは見られない特有な植物が多くあります。「みどりのゆび」では、精進池の畔から芦之湯までを巡りながら秋の気配が濃い植物たちを観察。この時に見られた植物についてご紹介します。

精進池周辺。右奥に磨崖仏(六道地蔵)の社が写真:横山)

サンショウバラ[山椒薔薇]バラ科

散策しなが ら、コースには点々と生えているのが見られます。葉や刺の形がサンショウに似ているところから、サンショウバラの日本名がつきました。富士・箱根地方のクリ帯からブナ帯の日当たりのよい所に分布しており、大木に覆われ日陰になると、すぐに枯れてしまう植物です。花は、6 月に咲き、径5~6 cm でピンク色をしておりとても奇麗です。一日花ですが、次から次へと咲くので2週間くらいは楽しめます。散策時には、刺に覆われた果実が観察できました。不思議なことに、庭園や庭に植栽したものはよく育つのに、富士・箱根周辺以外で野生しているものは見られません。

サンショウバラ

フジイバラフジイバラ富士茨 ] バラ科

富士・箱根・丹沢一帯に多く、あとは秩父山地、奈良県大峰山から四国中央山地に点々とブナ帯に分布しています。花期は6~7月で、白色の小さな花を多数つけ、サンショウバラより少し遅れて咲きます。ノイバラに似ていますが、幹は太くしっかりとしていて、小高木状になります。箱根周辺の風衝草原でこんもりと茂って白色の花をつけているのはこの種です。日本のバラ属の中では最も幹が太くなります。

フジイバラの実(写真:横山)

フジイバラの白い花

ヒメシャラ[姫沙羅」ツバキ科

箱根を代表する樹木の一つで、木肌が黄褐色をしていて、とても奇麗です。樹皮の色ですぐにこの木の存在を知ることができます。箱根が北限で、屋久島まで分布しますが、中国地方には生えていません。北限にもかかわらず、この地域の個体数が多いのは不思議です。花期は5月で、花は白色、上向きに咲き、地面に落ちている花を見て、咲いているのに気づきます。ヒコサンヒメシャラも生えており、ヒメシャラより花は大きく、2ヵ月ほど遅く7 月に咲きます。花のない時には、黄褐色の樹皮に細い黒い縞が入っているので、見分けられます。丹沢以西、九州まで分布しています。

ヒメシャラ

オトメアオイ

その他、淡紅色の花をつけるヤマジオウや箱根周辺と伊豆半島に分布するオトメアオイがあり、多摩地方に多いタマノカンアオイとの比較も興味深い。春のスミレ類では、濃い紅色の花をつけるエイザンスミレやシコクスミレ、花弁は白く、距(花の後ろに飛びでている箇所で蜜が溜まっています)がピンク色のオトメスミレなどが楽しめます。アップダウンもあまりなく四季折々の花が楽しめますので、お勧めの散策コースです。

(文と写真:山田 隆彦

スミレ博士と行く秋の箱根

精進池から東芦之湯

[講師:山田 隆彦 ]

箱根周辺特有の野生バラが赤い実をたくさん付けて

10月3日(日) 天気:晴 参加者: 7 名

箱根には、多摩丘陵や高尾山、奥多摩などでは見られない特有な植物が多くあります。「みどりのゆび」では、精進池の畔から芦之湯までを巡りながら秋の気配が濃い植物たちを観察。この時に見られた植物についてご紹介します。

精進池周辺。右奥に磨崖仏(六道地蔵)の社が写真:横山)

サンショウバラ[山椒薔薇]バラ科

散策しなが ら、コースには点々と生えているのが見られます。葉や刺の形がサンショウに似ているところから、サンショウバラの日本名がつきました。富士・箱根地方のクリ帯からブナ帯の日当たりのよい所に分布しており、大木に覆われ日陰になると、すぐに枯れてしまう植物です。花は、6 月に咲き、径5~6 cm でピンク色をしておりとても奇麗です。一日花ですが、次から次へと咲くので2週間くらいは楽しめます。散策時には、刺に覆われた果実が観察できました。不思議なことに、庭園や庭に植栽したものはよく育つのに、富士・箱根周辺以外で野生しているものは見られません。

サンショウバラ

フジイバラフジイバラ富士茨 ] バラ科

富士・箱根・丹沢一帯に多く、あとは秩父山地、奈良県大峰山から四国中央山地に点々とブナ帯に分布しています。花期は6~7月で、白色の小さな花を多数つけ、サンショウバラより少し遅れて咲きます。ノイバラに似ていますが、幹は太くしっかりとしていて、小高木状になります。箱根周辺の風衝草原でこんもりと茂って白色の花をつけているのはこの種です。日本のバラ属の中では最も幹が太くなります。

フジイバラの実(写真:横山)

フジイバラの白い花

ヒメシャラ[姫沙羅」ツバキ科

箱根を代表する樹木の一つで、木肌が黄褐色をしていて、とても奇麗です。樹皮の色ですぐにこの木の存在を知ることができます。箱根が北限で、屋久島まで分布しますが、中国地方には生えていません。北限にもかかわらず、この地域の個体数が多いのは不思議です。花期は5月で、花は白色、上向きに咲き、地面に落ちている花を見て、咲いているのに気づきます。ヒコサンヒメシャラも生えており、ヒメシャラより花は大きく、2ヵ月ほど遅く7 月に咲きます。花のない時には、黄褐色の樹皮に細い黒い縞が入っているので、見分けられます。丹沢以西、九州まで分布しています。

ヒメシャラ

オトメアオイ

その他、淡紅色の花をつけるヤマジオウや箱根周辺と伊豆半島に分布するオトメアオイがあり、多摩地方に多いタマノカンアオイとの比較も興味深い。春のスミレ類では、濃い紅色の花をつけるエイザンスミレやシコクスミレ、花弁は白く、距(花の後ろに飛びでている箇所で蜜が溜まっています)がピンク色のオトメスミレなどが楽しめます。アップダウンもあまりなく四季折々の花が楽しめますので、お勧めの散策コースです。

(文と写真:山田 隆彦

緑地管理

2021.09.19

緑地管理

生い茂る夏草刈りと枯れ木の整備

人気ある切通しの景観も改善

当会管理地は町田市小野路町大犬久保谷戸の奥で、布田道沿いの1) 緑地 後背山地と 2) 竹林です。布田道は江戸期小野路宿から甲州街道調布の布田五宿を結ぶ重要な脇往還であり人馬が行き交いました。そんな長い歴史と緑豊かな自然に恵まれて、管理地は心安らぐ憩いの広場でもあり汗をかく作業場でもあります。

2021年 9 月 19 日 日 天気:晴 参加者: 9 名

[緑地草刈り] 6 月作業以来の現地は夏草が緑地全体を厚く覆い、中央部の枯れ高木は強風で倒れ、西側部分では高さ 3 mを超えるオオブタクサがはびこるという著しく荒廃した有り様。先ずは草刈機で物置小屋への通路と駐車地の草刈りの後、手鎌で小屋近辺の草刈りを継続した。草刈機 2 台は花粉アレルギーが懸念されるオオブタクサ刈りに集中した。

6月町田市に伐木を要請していた枯れた高木が処理される前に倒壊していたので、チェーンソーを扱える石垣さんが木幹は短く切断して脇に置き、枝類は一カ所に積み上げて乾燥後には焼却出来るよう整理してくれた。

全員で草刈機もフル稼働させて雑草刈りをしたが、午前中の 2 時間では必要最低限しか出来ず、なお緑地全体は荒れた印象のままで終わった。

10月 31 ( 日 ) 天気:曇のち小雨 参加者: 9 名

[緑地草刈り] 布田道沿いのヒガンバナ葉周りの雑草を手鎌で除き、カナムグラが取り付く灌木類を切り取り、先に草刈機で刈り積んでいた刈草を奥に移した。前回作業では不充分なため適宜折りを見て草刈りを相当継続してあったので、天気予報より早く冷たい小雨が降り始め作業は途中で切り上げたが、緑地全体として整備され美しい印象となった。

鈴木由 さんと神谷さんが前回積んであった倒木枝を焼却する焚火でリンゴ、ジャガイモ、サツマイモのホイル焼きをしてくれたので、作業の終わりに皆で楽しむことが出来た。特に紅玉リンゴ焼きは酸味を残す甘みが香ばしく嬉しかった。

11月 14 ( 日 ) 天気:晴 参加者: 6 名

[竹林草刈り ] 竹林エリアの危険な枯木は町田市が要請どおり伐木してくれたが、予算の関係から搬出されず短く切断して並べられていた。集会場付近は雑草と小竹がはびこり足を踏み入れ難い状態につき、先ずは全員で駐車地から草刈りをしてアクセス路確保に専念した。

集会場周辺は一応改善されたが、管理域全体では倒木や倒れそうな竹や木々が散見される荒れた状態のままであり、次回以降の作業課題とした。

12月 12 日 日 天気:晴 参加者: 6 名

[竹林整備 ] 前半は前回に続き集会場の草刈りと灌木除伐をして来春筍刈りへの準備を進めた。後半はハイカーが往来する切通し付近に移動して布田道との境界部の整備に当たった。枯れた竹を切り倒したり、道脇に落下した木枝や腐蝕した竹積みを片付けて、通行人に被害が出ないようにすると共に人気ある切通し景観改善に役立てた。

切通しの小野路宿絵入り当会案内板を埋め戻し、緑地の案内板文字を書き直し、会員募集チラシ箱の新設など、広報活動強化策として来春桜が咲く前に整備しておきたい。

(写真:神谷 由紀子)

2022年 1 月 16 ( 日 ) 天気:晴 参加者:9名

[看板整備 ] 経年劣化で傷んだ緑地 竹林周辺エリアの看板類を原状回復させるとの事務局長提案で看板類 4 本はペンキ文字上塗り アクリル板取替え 杭先削り直しなど整備加工のうえ、然るべき位置に埋め戻し、設置当初に迫る見易さと美観を取り戻すことが出来た。特に当会里山マップ案内板は通りすがりのハイカーに好評であり、マップ販促と新会員募集に効果的な内容 形式を今後皆でさらに検討し地道な改良を続けて行きたい。

風もなく穏やかながら小寒い緑地では、我々の作業成果を褒めるかのようにロウバイが甘く優しい香りを漂わせてくれるなか、久しぶりに皆で揃って「小野路宿里山交流館」に向かい、素朴で味わい深い名物地粉ウドンの昼食を楽しんでから解散した。

タヌキの足跡と松ボックリの炭緑地の整備をしていると、時々面白いものに出合う。

この間、緑地の隣の畑にタヌキの足跡を見つけた。メイさんが「大きいのと小さいのと両方あるわよ」と気が付いて、親子の足跡に違いないとの結論になった。

暗くなってから、親子のタヌキが山から下りて来て、フカフカの土が気持ち良くて歩き回ったのだろうか。足跡は1回しかないので、耕した直後が一番のお気に入りなのだろうか。他の畑でも足跡を見ると、どんな顔をして歩いているのかと想像してしまう。

松ボックリの炭。除臭用にも楽しそう

焚き火をした時、松ボックリの炭を作ったことがある。蓋に小さな穴を開けた缶に松ボックリを並べ、火の中に置いておくとシューシューと水蒸気が出てくる。水蒸気が止まった時に火から缶を外し、蓋に栓をして冷めるまで置くと、見事な松ボックリの炭が出来上がっている。簡単でおもしろい。これから焚き火の時は、いろいろな素材で炭を作るのはどうでしょうか。

求む『 蓋付きの缶 』『 松ボックリ 』『 炭にしたいもの 』 。

(文:鈴木由美子 写真:神谷)

生い茂る夏草刈りと枯れ木の整備

人気ある切通しの景観も改善

当会管理地は町田市小野路町大犬久保谷戸の奥で、布田道沿いの1) 緑地 後背山地と 2) 竹林です。布田道は江戸期小野路宿から甲州街道調布の布田五宿を結ぶ重要な脇往還であり人馬が行き交いました。そんな長い歴史と緑豊かな自然に恵まれて、管理地は心安らぐ憩いの広場でもあり汗をかく作業場でもあります。

2021年 9 月 19 日 日 天気:晴 参加者: 9 名

[緑地草刈り] 6 月作業以来の現地は夏草が緑地全体を厚く覆い、中央部の枯れ高木は強風で倒れ、西側部分では高さ 3 mを超えるオオブタクサがはびこるという著しく荒廃した有り様。先ずは草刈機で物置小屋への通路と駐車地の草刈りの後、手鎌で小屋近辺の草刈りを継続した。草刈機 2 台は花粉アレルギーが懸念されるオオブタクサ刈りに集中した。

6月町田市に伐木を要請していた枯れた高木が処理される前に倒壊していたので、チェーンソーを扱える石垣さんが木幹は短く切断して脇に置き、枝類は一カ所に積み上げて乾燥後には焼却出来るよう整理してくれた。

全員で草刈機もフル稼働させて雑草刈りをしたが、午前中の 2 時間では必要最低限しか出来ず、なお緑地全体は荒れた印象のままで終わった。

10月 31 ( 日 ) 天気:曇のち小雨 参加者: 9 名

[緑地草刈り] 布田道沿いのヒガンバナ葉周りの雑草を手鎌で除き、カナムグラが取り付く灌木類を切り取り、先に草刈機で刈り積んでいた刈草を奥に移した。前回作業では不充分なため適宜折りを見て草刈りを相当継続してあったので、天気予報より早く冷たい小雨が降り始め作業は途中で切り上げたが、緑地全体として整備され美しい印象となった。

鈴木由 さんと神谷さんが前回積んであった倒木枝を焼却する焚火でリンゴ、ジャガイモ、サツマイモのホイル焼きをしてくれたので、作業の終わりに皆で楽しむことが出来た。特に紅玉リンゴ焼きは酸味を残す甘みが香ばしく嬉しかった。

11月 14 ( 日 ) 天気:晴 参加者: 6 名

[竹林草刈り ] 竹林エリアの危険な枯木は町田市が要請どおり伐木してくれたが、予算の関係から搬出されず短く切断して並べられていた。集会場付近は雑草と小竹がはびこり足を踏み入れ難い状態につき、先ずは全員で駐車地から草刈りをしてアクセス路確保に専念した。

集会場周辺は一応改善されたが、管理域全体では倒木や倒れそうな竹や木々が散見される荒れた状態のままであり、次回以降の作業課題とした。

12月 12 日 日 天気:晴 参加者: 6 名

[竹林整備 ] 前半は前回に続き集会場の草刈りと灌木除伐をして来春筍刈りへの準備を進めた。後半はハイカーが往来する切通し付近に移動して布田道との境界部の整備に当たった。枯れた竹を切り倒したり、道脇に落下した木枝や腐蝕した竹積みを片付けて、通行人に被害が出ないようにすると共に人気ある切通し景観改善に役立てた。

切通しの小野路宿絵入り当会案内板を埋め戻し、緑地の案内板文字を書き直し、会員募集チラシ箱の新設など、広報活動強化策として来春桜が咲く前に整備しておきたい。

(写真:神谷 由紀子)

2022年 1 月 16 ( 日 ) 天気:晴 参加者:9名

[看板整備 ] 経年劣化で傷んだ緑地 竹林周辺エリアの看板類を原状回復させるとの事務局長提案で看板類 4 本はペンキ文字上塗り アクリル板取替え 杭先削り直しなど整備加工のうえ、然るべき位置に埋め戻し、設置当初に迫る見易さと美観を取り戻すことが出来た。特に当会里山マップ案内板は通りすがりのハイカーに好評であり、マップ販促と新会員募集に効果的な内容 形式を今後皆でさらに検討し地道な改良を続けて行きたい。

風もなく穏やかながら小寒い緑地では、我々の作業成果を褒めるかのようにロウバイが甘く優しい香りを漂わせてくれるなか、久しぶりに皆で揃って「小野路宿里山交流館」に向かい、素朴で味わい深い名物地粉ウドンの昼食を楽しんでから解散した。

タヌキの足跡と松ボックリの炭緑地の整備をしていると、時々面白いものに出合う。

この間、緑地の隣の畑にタヌキの足跡を見つけた。メイさんが「大きいのと小さいのと両方あるわよ」と気が付いて、親子の足跡に違いないとの結論になった。

暗くなってから、親子のタヌキが山から下りて来て、フカフカの土が気持ち良くて歩き回ったのだろうか。足跡は1回しかないので、耕した直後が一番のお気に入りなのだろうか。他の畑でも足跡を見ると、どんな顔をして歩いているのかと想像してしまう。

松ボックリの炭。除臭用にも楽しそう

焚き火をした時、松ボックリの炭を作ったことがある。蓋に小さな穴を開けた缶に松ボックリを並べ、火の中に置いておくとシューシューと水蒸気が出てくる。水蒸気が止まった時に火から缶を外し、蓋に栓をして冷めるまで置くと、見事な松ボックリの炭が出来上がっている。簡単でおもしろい。これから焚き火の時は、いろいろな素材で炭を作るのはどうでしょうか。

求む『 蓋付きの缶 』『 松ボックリ 』『 炭にしたいもの 』 。

(文:鈴木由美子 写真:神谷)

コロナ禍で田植え作業は断念 草刈りの合間に散策する人と交流も

2021.06.12

コロナ禍で田植え作業は断念 草刈りの合間に散策する人と交流も

6月12日(土) 天気:晴 参加者:5名

前回の物置小屋前の広場より西側に拡げての草 刈り作業を開始。2台のエンジン草刈り機のうち

1台は不調だったので、合田さんの使う1台と手 鎌で作業。手鎌ではやっぱりはかどらない。思う ように刈り払い面積を拡げられなかった。

三々五々、緑地付近を散策する人も増えている。 私たちが休憩していると、そんな中の一人から声 がかかったのでお誘いし、しばし歓談。「みどり のゆび」の活動やフットパスの冊子を発行してい ることなどをおしゃべりする。

この日は地元在住の会員、廣瀬さんから大玉キ ャベツのお土産があった。帰宅後、妹に「キャベ ツを分けてあげる」と連絡すると、「里帰りでも してきたみたい」と言って取りに来てくれた。

当初、恵泉女学園大学の田んぼで田植えを手伝 うことになっていた日ではあったが、「緊急事態 下なので公共交通機関を使わず参加できる方、コ ロナ感染不安を感じない方、という条件をクリア し、参加希望される方は、事前に参加意思表明く ださい」という連絡で不参加に。しばらくは不自 由なことが続くのだろうか。

(新納 清子)

6月12日(土) 天気:晴 参加者:5名

前回の物置小屋前の広場より西側に拡げての草 刈り作業を開始。2台のエンジン草刈り機のうち

1台は不調だったので、合田さんの使う1台と手 鎌で作業。手鎌ではやっぱりはかどらない。思う ように刈り払い面積を拡げられなかった。

三々五々、緑地付近を散策する人も増えている。 私たちが休憩していると、そんな中の一人から声 がかかったのでお誘いし、しばし歓談。「みどり のゆび」の活動やフットパスの冊子を発行してい ることなどをおしゃべりする。

この日は地元在住の会員、廣瀬さんから大玉キ ャベツのお土産があった。帰宅後、妹に「キャベ ツを分けてあげる」と連絡すると、「里帰りでも してきたみたい」と言って取りに来てくれた。

当初、恵泉女学園大学の田んぼで田植えを手伝 うことになっていた日ではあったが、「緊急事態 下なので公共交通機関を使わず参加できる方、コ ロナ感染不安を感じない方、という条件をクリア し、参加希望される方は、事前に参加意思表明く ださい」という連絡で不参加に。しばらくは不自 由なことが続くのだろうか。

(新納 清子)

2021.10.24 00:00

|

2021.10.24 00:00

|