農家の畑で発見する 珍しい植物も楽しみ

2021.10.24

農家の畑で発見する

珍しい植物も楽しみ

ミカン狩りをした農家さんで珍しい果物が売られていました。「ローゼル」は紅いツボミのような形をしていて、ハイビスカスティーの材料になります。熱帯地方原産で古い歴史を持ち、クレオパトラも食したとか。また「フェイジョア」も熱帯果樹で、近くの東京農大の演習農場で栽培されていました。楕円形の緑の実は甘く、生食やジャム等にします。農家さんも新しい作物の導入を図っておられるようです。これらは花も独特できれいです。花の季節に訪れるのも楽しいと思います。

珍しい果物ローゼル

「県立いせはら塔の山緑地公園」は標高203 m。

下の道から 10 数分で登れますがマスクで歩くのはちょっとキツかった。しかし展望台まで登ると眺望は最高。伊勢原市街を眼下に相模平野が広がり、彼方にかすんで三浦半島から房総半島の山々まで見えました。昼食をとりながら飽かず眺めました。背後ではシロヨメナやオケラなど里山の花が咲いていました 。

(文と写真:森正隆)

珍しい植物も楽しみ

ミカン狩りをした農家さんで珍しい果物が売られていました。「ローゼル」は紅いツボミのような形をしていて、ハイビスカスティーの材料になります。熱帯地方原産で古い歴史を持ち、クレオパトラも食したとか。また「フェイジョア」も熱帯果樹で、近くの東京農大の演習農場で栽培されていました。楕円形の緑の実は甘く、生食やジャム等にします。農家さんも新しい作物の導入を図っておられるようです。これらは花も独特できれいです。花の季節に訪れるのも楽しいと思います。

珍しい果物ローゼル

「県立いせはら塔の山緑地公園」は標高203 m。

下の道から 10 数分で登れますがマスクで歩くのはちょっとキツかった。しかし展望台まで登ると眺望は最高。伊勢原市街を眼下に相模平野が広がり、彼方にかすんで三浦半島から房総半島の山々まで見えました。昼食をとりながら飽かず眺めました。背後ではシロヨメナやオケラなど里山の花が咲いていました 。

(文と写真:森正隆)

他のまちのフットパスをみてみよう 伊勢原時空の散歩道

2021.10.24

他のまちのフットパスをみてみよう

伊勢原時空の散歩道

[講師:田邊博仁]

伊勢原丘陵の眺望とミカン狩りと

三之宮比々多神社を訪ねる

10月 24 日 日 天気:晴 参加者: 12 名

大山を頂点として広がる伊勢原丘陵地帯は、「四神相応」の地、気候も温暖、太古から人々の生活の舞台になっていました。今回は、伊勢原市西部の比々多地区をご案内しました。ミカン畑と畑地が続くのどかな丘陵地帯を大磯丘陵から江ノ島、三浦半島の大パノラマを見ながら歩く自然フットパスです。 また、東日本最古級といわれる「 三ノ宮比々多神社」付近は神奈川県でも一番の古墳密集地として知られ 、「 登尾山 (とおのやま古墳 」 や「埒免 (らちめん 古墳」など県下有数の副葬品が出土した古墳が集中しています。相模国の成立にもふれる歴史フットパスでもあります。

大山と伊勢原丘陵比々多地区の風景

今日のスタートは小田急線鶴巻温泉駅です。地元の木をふんだんに使った駅舎が新鮮で、とても気持ちの良い駅です。

まずは、駅前の創業100 年の老舗温泉旅館「陣屋」をご案内。カルシウムは牛乳以上、世界でも有数の含有量の温泉です。ちょっと飲んでみました。

国道246号を渡ります。この道は、律令時代は「古代東海道」、江戸時代は「矢倉沢往還」、「大山街道」とも呼ばれてきました。古道の雰囲気が伝わる「矢倉沢往還」を見て、坪ノ内バス停から、「関東ふれあいの道」(太田道灌・日向薬師のみち)に入り、道標に従って歩きました。途中、「八幡神社」からの山道で、奇妙な「玉ねぎ石」を見つけました。丹沢が隆起したとき凝灰岩類が地表に露出し風化作用によって形成されたものです。丹沢、伊豆半島の形成の歴史の証拠です。

伊勢原丘陵の「関東ふれあいの道」を歩きます

山道で「玉ねぎ石」に出合いました

比々多地区は、温暖な気候を活かし「フルーツの里」と呼ばれ、果物の生産(かき、いちご、ミカン、ぶどう)が盛んです。

ちょうど、特産のミカンの収穫シーズンが始まった、「長福寺」先の 100 年以上続くみかん専門の農家 「まるひの園」におじゃまし、ミカン狩りを楽しませていただきました。伊勢原のミカンは明治末期に静岡や小田原などから栽培技術が導入され、日本最北端のミカンとして有名であります。この農家さんの裏山で登尾山古墳が発見されました。

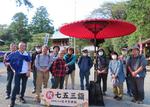

ミカン狩りが終わって

そして、しばらく伊勢原丘陵の里山の道を歩いて「県立いせはら塔の山緑地公園」の展望台広場へ登り、ここで昼食をとりました。この展望台からも、東京・横浜、三浦半島、相模湾の大パノラマを見ることができました。

展望台から大パノラマを楽しむ

「三之宮比々多神社元宮」から大パノラマを楽む

展望広場を下りると、前方に東京農業大学伊勢原農場と元恵泉女学園園芸短期大学の建屋が、高原のホテルのように広がっていました。この恵泉大学の敷地内で、「埒免古墳」が発見されました。ここは、フェンス越しに眺め、さらに小高い丘の小道を登ると「三之宮比々多神社元宮」に着きます。ここからの大パノラマも素晴らしい眺めでした。

丘をくだり、三之宮比々多神社 の裏側付近の「下谷戸縄文遺跡 環状列石及住居跡」を見学し

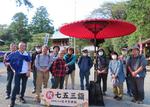

「三ノ宮比々多神社」の境内へ入り、お参りをしました。ここの宮司さんとはメールのやり取りでフットパスに興味を持っていただき、「三之宮郷土博物館」では、名誉宮司さま(現宮司さんのお母さま)より、三之宮神社の説明と展示されている出土品の説明をいただき、集合写真までも撮っていただきました。

「三之宮比々多神社」にて

(文と写真:田邊博仁)

伊勢原時空の散歩道

[講師:田邊博仁]

伊勢原丘陵の眺望とミカン狩りと

三之宮比々多神社を訪ねる

10月 24 日 日 天気:晴 参加者: 12 名

大山を頂点として広がる伊勢原丘陵地帯は、「四神相応」の地、気候も温暖、太古から人々の生活の舞台になっていました。今回は、伊勢原市西部の比々多地区をご案内しました。ミカン畑と畑地が続くのどかな丘陵地帯を大磯丘陵から江ノ島、三浦半島の大パノラマを見ながら歩く自然フットパスです。 また、東日本最古級といわれる「 三ノ宮比々多神社」付近は神奈川県でも一番の古墳密集地として知られ 、「 登尾山 (とおのやま古墳 」 や「埒免 (らちめん 古墳」など県下有数の副葬品が出土した古墳が集中しています。相模国の成立にもふれる歴史フットパスでもあります。

大山と伊勢原丘陵比々多地区の風景

今日のスタートは小田急線鶴巻温泉駅です。地元の木をふんだんに使った駅舎が新鮮で、とても気持ちの良い駅です。

まずは、駅前の創業100 年の老舗温泉旅館「陣屋」をご案内。カルシウムは牛乳以上、世界でも有数の含有量の温泉です。ちょっと飲んでみました。

国道246号を渡ります。この道は、律令時代は「古代東海道」、江戸時代は「矢倉沢往還」、「大山街道」とも呼ばれてきました。古道の雰囲気が伝わる「矢倉沢往還」を見て、坪ノ内バス停から、「関東ふれあいの道」(太田道灌・日向薬師のみち)に入り、道標に従って歩きました。途中、「八幡神社」からの山道で、奇妙な「玉ねぎ石」を見つけました。丹沢が隆起したとき凝灰岩類が地表に露出し風化作用によって形成されたものです。丹沢、伊豆半島の形成の歴史の証拠です。

伊勢原丘陵の「関東ふれあいの道」を歩きます

山道で「玉ねぎ石」に出合いました

比々多地区は、温暖な気候を活かし「フルーツの里」と呼ばれ、果物の生産(かき、いちご、ミカン、ぶどう)が盛んです。

ちょうど、特産のミカンの収穫シーズンが始まった、「長福寺」先の 100 年以上続くみかん専門の農家 「まるひの園」におじゃまし、ミカン狩りを楽しませていただきました。伊勢原のミカンは明治末期に静岡や小田原などから栽培技術が導入され、日本最北端のミカンとして有名であります。この農家さんの裏山で登尾山古墳が発見されました。

ミカン狩りが終わって

そして、しばらく伊勢原丘陵の里山の道を歩いて「県立いせはら塔の山緑地公園」の展望台広場へ登り、ここで昼食をとりました。この展望台からも、東京・横浜、三浦半島、相模湾の大パノラマを見ることができました。

展望台から大パノラマを楽しむ

「三之宮比々多神社元宮」から大パノラマを楽む

展望広場を下りると、前方に東京農業大学伊勢原農場と元恵泉女学園園芸短期大学の建屋が、高原のホテルのように広がっていました。この恵泉大学の敷地内で、「埒免古墳」が発見されました。ここは、フェンス越しに眺め、さらに小高い丘の小道を登ると「三之宮比々多神社元宮」に着きます。ここからの大パノラマも素晴らしい眺めでした。

丘をくだり、三之宮比々多神社 の裏側付近の「下谷戸縄文遺跡 環状列石及住居跡」を見学し

「三ノ宮比々多神社」の境内へ入り、お参りをしました。ここの宮司さんとはメールのやり取りでフットパスに興味を持っていただき、「三之宮郷土博物館」では、名誉宮司さま(現宮司さんのお母さま)より、三之宮神社の説明と展示されている出土品の説明をいただき、集合写真までも撮っていただきました。

「三之宮比々多神社」にて

(文と写真:田邊博仁)

群れ咲く秋草を従えて点在する 磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

2021.10.03

群れ咲く秋草を従えて点在する

磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

歴史ある景勝の地として、都心からも近い箱根。

今回は箱根湯本駅からバスで 26 分という「六道地蔵」で下車してすぐの、眼前に広がる精進池周辺が秋の箱根ならではの植物探査のコースに選ばれました。

ここ元箱根周辺は国道1号線の最高地点の近くに位置し、鎌倉時代の主要街道・湯坂路のもっとも険しい峠にあたります。池畔には元箱根石仏・石塔群が立ち並んでおり、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に分かれる辻と考えられていました。

磨崖仏(俗称二十五菩薩東側)

ノコンギク

精進池池畔を巡る小径にはノコンギクなど、この季節ならではの野菊の仲間や秋草が群れ咲いて、点在する永仁元年から掘られたという二十数体の磨崖仏群や八百比丘尼、多田満仲の墓など歴史上の人物を祀る石塔の足元を彩るようすは、箱根の歴史散歩の一場面でもあります。

中でも野生バラ愛好家垂涎のサンショウバラ、フジイバラなどが大きな灌木となって赤い実を付け、秋の日射しに輝く姿が印象的でした。

多彩な灌木群の中でも、特に目を引くのは木肌の美しいヒメシャラの大木。庭園木としても人気で、初夏には白い花をたくさん咲かせるはずです。

精進池の遊歩道から

芦之湯方向へ

芦之湯温泉街の先の湿地で

スマホ撮影に夢中

さて、遊歩道をさらに進んで芦之湯方面へ。波うつススキの穂や、湿地帯では早くも色付き始めた草紅葉が迎えてくれました。

(文と写真:横山 禎子

磨崖仏や石塔に歴史を忍ぶ池畔散策

歴史ある景勝の地として、都心からも近い箱根。

今回は箱根湯本駅からバスで 26 分という「六道地蔵」で下車してすぐの、眼前に広がる精進池周辺が秋の箱根ならではの植物探査のコースに選ばれました。

ここ元箱根周辺は国道1号線の最高地点の近くに位置し、鎌倉時代の主要街道・湯坂路のもっとも険しい峠にあたります。池畔には元箱根石仏・石塔群が立ち並んでおり、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に分かれる辻と考えられていました。

磨崖仏(俗称二十五菩薩東側)

ノコンギク

精進池池畔を巡る小径にはノコンギクなど、この季節ならではの野菊の仲間や秋草が群れ咲いて、点在する永仁元年から掘られたという二十数体の磨崖仏群や八百比丘尼、多田満仲の墓など歴史上の人物を祀る石塔の足元を彩るようすは、箱根の歴史散歩の一場面でもあります。

中でも野生バラ愛好家垂涎のサンショウバラ、フジイバラなどが大きな灌木となって赤い実を付け、秋の日射しに輝く姿が印象的でした。

多彩な灌木群の中でも、特に目を引くのは木肌の美しいヒメシャラの大木。庭園木としても人気で、初夏には白い花をたくさん咲かせるはずです。

精進池の遊歩道から

芦之湯方向へ

芦之湯温泉街の先の湿地で

スマホ撮影に夢中

さて、遊歩道をさらに進んで芦之湯方面へ。波うつススキの穂や、湿地帯では早くも色付き始めた草紅葉が迎えてくれました。

(文と写真:横山 禎子

フットパス専門家講座 スミレ博士と行く秋の箱根

2021.10.03

フットパス専門家講座

スミレ博士と行く秋の箱根

精進池から東芦之湯

[講師:山田 隆彦 ]

箱根周辺特有の野生バラが赤い実をたくさん付けて

10月3日(日) 天気:晴 参加者: 7 名

箱根には、多摩丘陵や高尾山、奥多摩などでは見られない特有な植物が多くあります。「みどりのゆび」では、精進池の畔から芦之湯までを巡りながら秋の気配が濃い植物たちを観察。この時に見られた植物についてご紹介します。

精進池周辺。右奥に磨崖仏(六道地蔵)の社が写真:横山)

サンショウバラ[山椒薔薇]バラ科

散策しなが ら、コースには点々と生えているのが見られます。葉や刺の形がサンショウに似ているところから、サンショウバラの日本名がつきました。富士・箱根地方のクリ帯からブナ帯の日当たりのよい所に分布しており、大木に覆われ日陰になると、すぐに枯れてしまう植物です。花は、6 月に咲き、径5~6 cm でピンク色をしておりとても奇麗です。一日花ですが、次から次へと咲くので2週間くらいは楽しめます。散策時には、刺に覆われた果実が観察できました。不思議なことに、庭園や庭に植栽したものはよく育つのに、富士・箱根周辺以外で野生しているものは見られません。

サンショウバラ

フジイバラフジイバラ富士茨 ] バラ科

富士・箱根・丹沢一帯に多く、あとは秩父山地、奈良県大峰山から四国中央山地に点々とブナ帯に分布しています。花期は6~7月で、白色の小さな花を多数つけ、サンショウバラより少し遅れて咲きます。ノイバラに似ていますが、幹は太くしっかりとしていて、小高木状になります。箱根周辺の風衝草原でこんもりと茂って白色の花をつけているのはこの種です。日本のバラ属の中では最も幹が太くなります。

フジイバラの実(写真:横山)

フジイバラの白い花

ヒメシャラ[姫沙羅」ツバキ科

箱根を代表する樹木の一つで、木肌が黄褐色をしていて、とても奇麗です。樹皮の色ですぐにこの木の存在を知ることができます。箱根が北限で、屋久島まで分布しますが、中国地方には生えていません。北限にもかかわらず、この地域の個体数が多いのは不思議です。花期は5月で、花は白色、上向きに咲き、地面に落ちている花を見て、咲いているのに気づきます。ヒコサンヒメシャラも生えており、ヒメシャラより花は大きく、2ヵ月ほど遅く7 月に咲きます。花のない時には、黄褐色の樹皮に細い黒い縞が入っているので、見分けられます。丹沢以西、九州まで分布しています。

ヒメシャラ

オトメアオイ

その他、淡紅色の花をつけるヤマジオウや箱根周辺と伊豆半島に分布するオトメアオイがあり、多摩地方に多いタマノカンアオイとの比較も興味深い。春のスミレ類では、濃い紅色の花をつけるエイザンスミレやシコクスミレ、花弁は白く、距(花の後ろに飛びでている箇所で蜜が溜まっています)がピンク色のオトメスミレなどが楽しめます。アップダウンもあまりなく四季折々の花が楽しめますので、お勧めの散策コースです。

(文と写真:山田 隆彦

スミレ博士と行く秋の箱根

精進池から東芦之湯

[講師:山田 隆彦 ]

箱根周辺特有の野生バラが赤い実をたくさん付けて

10月3日(日) 天気:晴 参加者: 7 名

箱根には、多摩丘陵や高尾山、奥多摩などでは見られない特有な植物が多くあります。「みどりのゆび」では、精進池の畔から芦之湯までを巡りながら秋の気配が濃い植物たちを観察。この時に見られた植物についてご紹介します。

精進池周辺。右奥に磨崖仏(六道地蔵)の社が写真:横山)

サンショウバラ[山椒薔薇]バラ科

散策しなが ら、コースには点々と生えているのが見られます。葉や刺の形がサンショウに似ているところから、サンショウバラの日本名がつきました。富士・箱根地方のクリ帯からブナ帯の日当たりのよい所に分布しており、大木に覆われ日陰になると、すぐに枯れてしまう植物です。花は、6 月に咲き、径5~6 cm でピンク色をしておりとても奇麗です。一日花ですが、次から次へと咲くので2週間くらいは楽しめます。散策時には、刺に覆われた果実が観察できました。不思議なことに、庭園や庭に植栽したものはよく育つのに、富士・箱根周辺以外で野生しているものは見られません。

サンショウバラ

フジイバラフジイバラ富士茨 ] バラ科

富士・箱根・丹沢一帯に多く、あとは秩父山地、奈良県大峰山から四国中央山地に点々とブナ帯に分布しています。花期は6~7月で、白色の小さな花を多数つけ、サンショウバラより少し遅れて咲きます。ノイバラに似ていますが、幹は太くしっかりとしていて、小高木状になります。箱根周辺の風衝草原でこんもりと茂って白色の花をつけているのはこの種です。日本のバラ属の中では最も幹が太くなります。

フジイバラの実(写真:横山)

フジイバラの白い花

ヒメシャラ[姫沙羅」ツバキ科

箱根を代表する樹木の一つで、木肌が黄褐色をしていて、とても奇麗です。樹皮の色ですぐにこの木の存在を知ることができます。箱根が北限で、屋久島まで分布しますが、中国地方には生えていません。北限にもかかわらず、この地域の個体数が多いのは不思議です。花期は5月で、花は白色、上向きに咲き、地面に落ちている花を見て、咲いているのに気づきます。ヒコサンヒメシャラも生えており、ヒメシャラより花は大きく、2ヵ月ほど遅く7 月に咲きます。花のない時には、黄褐色の樹皮に細い黒い縞が入っているので、見分けられます。丹沢以西、九州まで分布しています。

ヒメシャラ

オトメアオイ

その他、淡紅色の花をつけるヤマジオウや箱根周辺と伊豆半島に分布するオトメアオイがあり、多摩地方に多いタマノカンアオイとの比較も興味深い。春のスミレ類では、濃い紅色の花をつけるエイザンスミレやシコクスミレ、花弁は白く、距(花の後ろに飛びでている箇所で蜜が溜まっています)がピンク色のオトメスミレなどが楽しめます。アップダウンもあまりなく四季折々の花が楽しめますので、お勧めの散策コースです。

(文と写真:山田 隆彦

多摩丘陵フットパス専門家講座 岡上のバラガーデンから玉川学園、 町田へ

2021.05.30

多摩丘陵フットパス専門家講座 岡上のバラガーデンから玉川学園、 町田へ

[講師:高見澤 邦郎 ]

急階段や尾根道がつなぐ豊かな日常

5月30日(日) 天気:晴 (一時雨) 参加者:11名 フットパスガイドマップの3と4をつなげて、

尾根と谷戸を、緑と住宅をという企画です(電車なら10分ちょっとですが)。朝10時、小田急線鶴川駅北口改札に集合し、町田寄りの踏切を渡って直進、鶴見川を渡って最初に立ち寄ったのが「さんかくガーデン」。道路と水路に挟まれた小さな土地を四季折々の草花でよみがえらせた住民管理の広場です。

「さんかくガーデン」は花一杯

先を急ぐので尾根に上がらずそのまま和光大学 方向へ。左に岡上の急坂の住宅地、右にわずかに 残った田んぼが見える道を10分ほど歩くと、建築 工房があって「季の庭」の表示が。この庭は上の 斜面にあった2軒の住宅が取り壊された跡地を工 房の夫妻が購入して開園したとのこと。この季節 はバラが美しいガーデンですが、残念ながらコロ ナ禍で閉鎖中。手前の急坂を登って上から眺めて みました。庭の向こうに大学が見えます。

手前が「季の庭」

さらに急な階段を上がって尾根道に到達。左側 の谷戸は川崎市の緑地保全地区に指定された樹林 帯で、右側には結構昔に建ったとおぼしい住宅が 続きます。やがて道は細くなり、都県境の標識が 地表に打たれているあたりからは左右とも玉川大 学の構内で、農学部の牛舎もありました。

牛舎が残っていました(浅黄)

さて道はそのまま玉川大学の構内に入ります。 手入れのいいキャンパスに並ぶ校舎を見ながら進 むと、再び左側に住宅が並ぶように。このあたり、 鎌倉古道沿いで住所は横浜市奈良町ながら、もう 玉川学園前駅にほど近い住宅地。左に奈良北団地 に下りる信号を越えたあたりから丘と谷戸の風景 が広がり、道沿いにニラハウス(作家・赤瀬川源 平さんが住んだ家)も。そのまま下って小田急線 踏切、そして駅。12時前に到着し、南口の和食屋 さんとイタリアンの店に分かれて昼食をとりまし た。

以前は屋根にニラが植えてありました

かしの木山公園入口

午後の部は、まず1週間前に建替えオープンの学 園駅前コミュニティセンターを見学。

新装なった「玉川学園コミュニティセンター」(浅黄)

右に下って恩田川を渡ります。長い道のりで皆 さんお疲れ、「こがさかベイク」のカフェでお茶 タイムを取ることに。

「こがさかベイク」で一休み(浅黄)

東側に道をとって急坂を登り、再び鎌倉古道を 進みます。住宅地を抜けると右側に三井住友海上 のグラウンド(手前に町田市街地、遠くに丹沢・ 大山が望める)、左側は深い緑の昭和薬科大学。 さらに進んで元からの樹林を保全している「かし の木山自然公園(通称どんぐり山公園)」を歩き、 南の出入口から住宅地の中を行くと「鞍掛の松」 の碑(鎌倉攻めのとき新田義貞がここで休んだ) のある小さな公園に出ました。

休憩後、高ヶ坂遺跡(縄文中期の敷石住居跡)、 熊野神社を経て最終目的地の「芹が谷公園」に到 着。国内では唯一とされる版画専門の「国際版画 美術館」があります。公園は水と緑に恵まれた一 帯で、小さな子ども連れの家族がたくさん訪れて いました。

芹が谷公園の入口に国際版画美術館が建つ

動く彫刻、水がザーッと落ちてくる

雲行きが怪しいなと思ったら夕立がきて、公園 の東屋でしばし雨宿り。小やみになったところで 町田駅へ向かい、4時過ぎに解散しました。

川崎市から出発し横浜市をかすめ町田市へと結 構歩いたわけですが、谷戸の風景、丘陵の住宅地、 緑につつまれた学園や公園などを楽しむことがで きました。なおこのコース、トイレが駅前と公園 にしかないことにご注意ください。

( 文と写真:高見澤 邦郎 )

点 と 線

今回のルートはいずれもよく見聞きしている場 所でしたが「点」を知っていただけで、フットパ スでそれらを結ぶ「線」を歩くことができ、面白 い経験でした。以前、和光大学から玉川学園に抜 けるルートを適当に歩きはじめ、山越え谷越えで エライ目にあったことがあります。今回、尾根沿 いルートを知り、目からウロコ。また、学園南側 尾根の、今回一緒に歩いたTさん宅の前の道は、 なんと鎌倉古道だという。「鎌倉古道沿いにお住 まい?」。歴史に隣接している暮らしのようでち ょっと羨ましい。これをきっかけに鎌倉古道その ものにも俄然興味が湧きました。

途中で立ち寄った玉川学園駅前の新装コミュニ ティセンター入口にはユニークなベンチが置かれ ています。駅前の樹齢92年の大ケヤキ 夏は大 空に緑の葉がそよぎ、冬は天に大枝を差しのべる 姿が「いってらっしゃい」「おかえり」と言って いるようでした。それが枯死し2017年に切り倒さ れたのを、町の人たちが希望して蘇らせたのです。 それが町内在住の木彫家・前田忠一(ただかず)さ んにより姿を変えてお目見えしています。背板の 両面には町田市の鳥・カワセミ、ウサギ、イヌ、 バク、ミミズクたちが浅彫りされ「ようこそ」

「またね」と。

大ケヤキがベンチになった(浅黄)

( 文:塩澤 珠江 )

[講師:高見澤 邦郎 ]

急階段や尾根道がつなぐ豊かな日常

5月30日(日) 天気:晴 (一時雨) 参加者:11名 フットパスガイドマップの3と4をつなげて、

尾根と谷戸を、緑と住宅をという企画です(電車なら10分ちょっとですが)。朝10時、小田急線鶴川駅北口改札に集合し、町田寄りの踏切を渡って直進、鶴見川を渡って最初に立ち寄ったのが「さんかくガーデン」。道路と水路に挟まれた小さな土地を四季折々の草花でよみがえらせた住民管理の広場です。

「さんかくガーデン」は花一杯

先を急ぐので尾根に上がらずそのまま和光大学 方向へ。左に岡上の急坂の住宅地、右にわずかに 残った田んぼが見える道を10分ほど歩くと、建築 工房があって「季の庭」の表示が。この庭は上の 斜面にあった2軒の住宅が取り壊された跡地を工 房の夫妻が購入して開園したとのこと。この季節 はバラが美しいガーデンですが、残念ながらコロ ナ禍で閉鎖中。手前の急坂を登って上から眺めて みました。庭の向こうに大学が見えます。

手前が「季の庭」

さらに急な階段を上がって尾根道に到達。左側 の谷戸は川崎市の緑地保全地区に指定された樹林 帯で、右側には結構昔に建ったとおぼしい住宅が 続きます。やがて道は細くなり、都県境の標識が 地表に打たれているあたりからは左右とも玉川大 学の構内で、農学部の牛舎もありました。

牛舎が残っていました(浅黄)

さて道はそのまま玉川大学の構内に入ります。 手入れのいいキャンパスに並ぶ校舎を見ながら進 むと、再び左側に住宅が並ぶように。このあたり、 鎌倉古道沿いで住所は横浜市奈良町ながら、もう 玉川学園前駅にほど近い住宅地。左に奈良北団地 に下りる信号を越えたあたりから丘と谷戸の風景 が広がり、道沿いにニラハウス(作家・赤瀬川源 平さんが住んだ家)も。そのまま下って小田急線 踏切、そして駅。12時前に到着し、南口の和食屋 さんとイタリアンの店に分かれて昼食をとりまし た。

以前は屋根にニラが植えてありました

かしの木山公園入口

午後の部は、まず1週間前に建替えオープンの学 園駅前コミュニティセンターを見学。

新装なった「玉川学園コミュニティセンター」(浅黄)

右に下って恩田川を渡ります。長い道のりで皆 さんお疲れ、「こがさかベイク」のカフェでお茶 タイムを取ることに。

「こがさかベイク」で一休み(浅黄)

東側に道をとって急坂を登り、再び鎌倉古道を 進みます。住宅地を抜けると右側に三井住友海上 のグラウンド(手前に町田市街地、遠くに丹沢・ 大山が望める)、左側は深い緑の昭和薬科大学。 さらに進んで元からの樹林を保全している「かし の木山自然公園(通称どんぐり山公園)」を歩き、 南の出入口から住宅地の中を行くと「鞍掛の松」 の碑(鎌倉攻めのとき新田義貞がここで休んだ) のある小さな公園に出ました。

休憩後、高ヶ坂遺跡(縄文中期の敷石住居跡)、 熊野神社を経て最終目的地の「芹が谷公園」に到 着。国内では唯一とされる版画専門の「国際版画 美術館」があります。公園は水と緑に恵まれた一 帯で、小さな子ども連れの家族がたくさん訪れて いました。

芹が谷公園の入口に国際版画美術館が建つ

動く彫刻、水がザーッと落ちてくる

雲行きが怪しいなと思ったら夕立がきて、公園 の東屋でしばし雨宿り。小やみになったところで 町田駅へ向かい、4時過ぎに解散しました。

川崎市から出発し横浜市をかすめ町田市へと結 構歩いたわけですが、谷戸の風景、丘陵の住宅地、 緑につつまれた学園や公園などを楽しむことがで きました。なおこのコース、トイレが駅前と公園 にしかないことにご注意ください。

( 文と写真:高見澤 邦郎 )

点 と 線

今回のルートはいずれもよく見聞きしている場 所でしたが「点」を知っていただけで、フットパ スでそれらを結ぶ「線」を歩くことができ、面白 い経験でした。以前、和光大学から玉川学園に抜 けるルートを適当に歩きはじめ、山越え谷越えで エライ目にあったことがあります。今回、尾根沿 いルートを知り、目からウロコ。また、学園南側 尾根の、今回一緒に歩いたTさん宅の前の道は、 なんと鎌倉古道だという。「鎌倉古道沿いにお住 まい?」。歴史に隣接している暮らしのようでち ょっと羨ましい。これをきっかけに鎌倉古道その ものにも俄然興味が湧きました。

途中で立ち寄った玉川学園駅前の新装コミュニ ティセンター入口にはユニークなベンチが置かれ ています。駅前の樹齢92年の大ケヤキ 夏は大 空に緑の葉がそよぎ、冬は天に大枝を差しのべる 姿が「いってらっしゃい」「おかえり」と言って いるようでした。それが枯死し2017年に切り倒さ れたのを、町の人たちが希望して蘇らせたのです。 それが町内在住の木彫家・前田忠一(ただかず)さ んにより姿を変えてお目見えしています。背板の 両面には町田市の鳥・カワセミ、ウサギ、イヌ、 バク、ミミズクたちが浅彫りされ「ようこそ」

「またね」と。

大ケヤキがベンチになった(浅黄)

( 文:塩澤 珠江 )

2021.10.24 00:01

|

2021.10.24 00:01

|