三浦半島 観音崎の植物観察

2024.06.29

フットパス専門家講座 三浦半島観音崎に海岸植物を訪ねて

2024.06.22

フットパス専門家講座 三浦半島観音崎に海岸植物を訪ねて

[ 講師:日本植物友の会会長 山田 隆彦 ]

戦前の陸軍要塞史跡に濃い植物群

6月22日(土) 天気:晴 参加者:12名

三浦半島の観音崎に、海岸植物を訪ねた。この地は、明治時代に陸軍が要塞としていたところで、戦後、公園として整備され、一般に開放された。自然が長く保たれていたこともあり、植物が豊富である。6月23日の予定が、雨予報であったので、前日の22日に繰り上げての観察会となった。事務局の適切な判断で、青空の下、海岸植物を中心にたくさんの植物を訪ねることができた。

海岸は、強風、強い日差し、水不足、塩の飛散、強い紫外線など厳しい環境にある。その厳しい海岸に生育する植物を海岸植物と呼ぶ。他の植物との生存競争を避けることを選んだ植物達だ。今回観察した海岸植物のいくつかを紹介する。

タイトゴメベンケイソウ科

草丈は、5~12cmで黄色の小さな花を密生して咲かせる植物で、円柱形の葉は光沢があって分厚い。これは、水分を貯め乾燥に耐えるためで、また光沢があることで、強い太陽の光を反射する働きがある。名前は、高知県の方言で、「大唐米」とよばれた下等な米粒に葉の形が似ていることからついたという。本州(関東以西)、四国、九州の海岸の岩上に分布する。

タイトゴメ

ハマダイコンアブラナ科

花は、ほとんど終わっていたが、ところどころに淡紫色の花が残っていた。ダイコンが野生化したものといわれ、栽培されているダイコンとは、根が肥大しないだけで、他に区別点はない。果実は数珠状にくびれているが、熟しても裂けずに、くびれた所から切れ、海水に運ばれて散布する。

実際に果実が海面に浮くか試して見た(下の写真

参照)。

『新牧野日本植物圖鑑』には、ダイコンが野生化したものなので、肥料をやって栽培すると、ふたたび普通のダイコンになると書かれている。余談だが、長さが世界一(1.7m)といわれる大阪府守口市原産の守口大根は、ハマダイコンから淘汰されてできた品種である。

ハマダイコン

ハマダイコンの果実。海水に浮く

ハマダイコンの果実。熟すとバラバラになる

イワダレソウクマツヅラ科

イワダレソウは漢字で「岩垂草」と書き、よく岩から茎が垂れ下がって生えているので、この名がある。円柱状の穂状で直径2mmほどの小さな花をうろこ状の苞の間につける。地面を這い、草丈を低くして、丈夫な根を張り、風に飛ばされないようにしている。この果実もコルク質になっていて、海水に浮き、遠くに運ばれ分布を広げている。葉は暑くタイトゴメと同じように紫外線からの保護や水分貯蔵の役目をしている。

イワダレソウ

ヤマユリユリ科

海岸植物ではないが、森の中で、濃厚な香りと共にあちらこちらで見られた。日本特産種であり、東北地方~近畿地方ではふつうに見られるが、北海道・北陸・中国地方・四国・九州には自生はなく、あれば栽培品が野生化したもので、自然分布の狭い植物である。花には黄色のよく目立つ筋があるが、この筋は蜜の在り処を示し、蜜標となっていて、昆虫を誘導する道筋である。

ヤマユリ。黄色い筋に注目

涼しい海風を背に受け、ムラサキニガナやムクロジ、ネジバナ、マサキ、アサザなどの花を見ながら一日の観察を終えた。

(文と写真:山田 隆彦)

観音崎植物ウォーク

今回のコースは京急線「浦賀」の近く、三浦半島から東京湾に突き出す観音崎です。海岸に出ると房総半島が見え、海上をコンテナ船などが行き交っていました。ここは元軍港・横須賀の入り口にあたり、永年一般人の立ち入りができなかったため、昔ながらの海浜の樹林が残されています。夏至直後の光線が強烈でしたが林の中の遊歩道なので気にならず、海風が吹いて快適でした。

最初に目に入ったのは深い緑の樹林とガクアジサイの花です。歩く途中どこでも咲いていました。海沿いの道を歩くとマサキ、トベラ、カミヤツデなど潮風(しおかぜ)に強い木々が次々と現れます。普通の植物は塩害で枯れてしまうため独特の植物相が形成されています。

道は林の中に続きます。少し高低差はありますが、木が鬱蒼としており探検気分です。途中、地名の基となった海食洞の観音様や「観音埼灯台」(有料なので入っていません)を通り、旧陸軍が作った砲台の跡やトンネルなどもありました。植物はフウトウカズラやヤナギイチゴなど。戦没船員の碑前の公園で昼食。近くで見つけたネジバナやムクロジの花について先生のお話で盛り上がりました。

海から離れた道沿いでヤマユリに出合いました。林縁でひときわ目立つものです。その後整備された公園のゾーンに入り、カラフルなアガパンサス(紫)、池の中の黄色いアサザの花やオレンジ色のヌマツルギクが印象に残りました。歩きながら会話がはずんだ楽しい一日でした。

マサキ

ムクロジ

ガクアジサイとヤマユリ

ヌマツルギク

(文と写真:森 正隆)

[ 講師:日本植物友の会会長 山田 隆彦 ]

戦前の陸軍要塞史跡に濃い植物群

6月22日(土) 天気:晴 参加者:12名

三浦半島の観音崎に、海岸植物を訪ねた。この地は、明治時代に陸軍が要塞としていたところで、戦後、公園として整備され、一般に開放された。自然が長く保たれていたこともあり、植物が豊富である。6月23日の予定が、雨予報であったので、前日の22日に繰り上げての観察会となった。事務局の適切な判断で、青空の下、海岸植物を中心にたくさんの植物を訪ねることができた。

海岸は、強風、強い日差し、水不足、塩の飛散、強い紫外線など厳しい環境にある。その厳しい海岸に生育する植物を海岸植物と呼ぶ。他の植物との生存競争を避けることを選んだ植物達だ。今回観察した海岸植物のいくつかを紹介する。

タイトゴメベンケイソウ科

草丈は、5~12cmで黄色の小さな花を密生して咲かせる植物で、円柱形の葉は光沢があって分厚い。これは、水分を貯め乾燥に耐えるためで、また光沢があることで、強い太陽の光を反射する働きがある。名前は、高知県の方言で、「大唐米」とよばれた下等な米粒に葉の形が似ていることからついたという。本州(関東以西)、四国、九州の海岸の岩上に分布する。

タイトゴメ

ハマダイコンアブラナ科

花は、ほとんど終わっていたが、ところどころに淡紫色の花が残っていた。ダイコンが野生化したものといわれ、栽培されているダイコンとは、根が肥大しないだけで、他に区別点はない。果実は数珠状にくびれているが、熟しても裂けずに、くびれた所から切れ、海水に運ばれて散布する。

実際に果実が海面に浮くか試して見た(下の写真

参照)。

『新牧野日本植物圖鑑』には、ダイコンが野生化したものなので、肥料をやって栽培すると、ふたたび普通のダイコンになると書かれている。余談だが、長さが世界一(1.7m)といわれる大阪府守口市原産の守口大根は、ハマダイコンから淘汰されてできた品種である。

ハマダイコン

ハマダイコンの果実。海水に浮く

ハマダイコンの果実。熟すとバラバラになる

イワダレソウクマツヅラ科

イワダレソウは漢字で「岩垂草」と書き、よく岩から茎が垂れ下がって生えているので、この名がある。円柱状の穂状で直径2mmほどの小さな花をうろこ状の苞の間につける。地面を這い、草丈を低くして、丈夫な根を張り、風に飛ばされないようにしている。この果実もコルク質になっていて、海水に浮き、遠くに運ばれ分布を広げている。葉は暑くタイトゴメと同じように紫外線からの保護や水分貯蔵の役目をしている。

イワダレソウ

ヤマユリユリ科

海岸植物ではないが、森の中で、濃厚な香りと共にあちらこちらで見られた。日本特産種であり、東北地方~近畿地方ではふつうに見られるが、北海道・北陸・中国地方・四国・九州には自生はなく、あれば栽培品が野生化したもので、自然分布の狭い植物である。花には黄色のよく目立つ筋があるが、この筋は蜜の在り処を示し、蜜標となっていて、昆虫を誘導する道筋である。

ヤマユリ。黄色い筋に注目

涼しい海風を背に受け、ムラサキニガナやムクロジ、ネジバナ、マサキ、アサザなどの花を見ながら一日の観察を終えた。

(文と写真:山田 隆彦)

観音崎植物ウォーク

今回のコースは京急線「浦賀」の近く、三浦半島から東京湾に突き出す観音崎です。海岸に出ると房総半島が見え、海上をコンテナ船などが行き交っていました。ここは元軍港・横須賀の入り口にあたり、永年一般人の立ち入りができなかったため、昔ながらの海浜の樹林が残されています。夏至直後の光線が強烈でしたが林の中の遊歩道なので気にならず、海風が吹いて快適でした。

最初に目に入ったのは深い緑の樹林とガクアジサイの花です。歩く途中どこでも咲いていました。海沿いの道を歩くとマサキ、トベラ、カミヤツデなど潮風(しおかぜ)に強い木々が次々と現れます。普通の植物は塩害で枯れてしまうため独特の植物相が形成されています。

道は林の中に続きます。少し高低差はありますが、木が鬱蒼としており探検気分です。途中、地名の基となった海食洞の観音様や「観音埼灯台」(有料なので入っていません)を通り、旧陸軍が作った砲台の跡やトンネルなどもありました。植物はフウトウカズラやヤナギイチゴなど。戦没船員の碑前の公園で昼食。近くで見つけたネジバナやムクロジの花について先生のお話で盛り上がりました。

海から離れた道沿いでヤマユリに出合いました。林縁でひときわ目立つものです。その後整備された公園のゾーンに入り、カラフルなアガパンサス(紫)、池の中の黄色いアサザの花やオレンジ色のヌマツルギクが印象に残りました。歩きながら会話がはずんだ楽しい一日でした。

マサキ

ムクロジ

ガクアジサイとヤマユリ

ヌマツルギク

(文と写真:森 正隆)

フットパス専門家講座 奥相模野、タツゴ(龍籠)山麓の古代集落(境川源流域)を歩く

2024.06.16

フットパス専門家講座 奥相模野、タツゴ(龍籠)山麓の古代集落(境川源流域)を歩く

[ 講師:古街道研究家 宮田 太郎 ]

古代国境・境目の地域(相模原市緑区城山)のフットパス

6月16日(日) 天気:晴 参加者:15名

6月は気温を考え、午後の半日コースで開催。当日は横浜線のJR「相原」駅西口バスターミナル脇の広場に集合。気温30度ながら総勢15名の方が参加。バスを降りた相原地区の「水ノ口(みのくち)」は、私が若い頃に調査していた「相原の鍛冶谷戸」にあり、鉄鍛冶遺構に伴うノロ(鉄滓*てっさい)を採取したことがある地です。

そして大きな団地「武蔵岡住宅」を抜けて境川へ…。クレソンが群生する清流が小さく「ひ」の字型に曲折する景観は、印象的なポイントでした。

境川上流の曲折地点で

その川の曲折ポイントで神奈川県側の「広田地区」へ。付近一帯は、古墳時代から平安時代まで大集落が営まれていた「武蔵岡遺跡」であり、都・県域双方の範囲にかかる広大なものです。その中央に立つと不思議な二つの山=タツゴ山がラクダのこぶのように並んでいるのが見えます。配布資料の画像と見比べながら、みなさんも不思議な景観に見入っておられました。

タツゴ山に見入るみなさま(写真:田邊)

武蔵岡遺跡からタツゴ山を眺める

二つのタツゴ山.。広田・武蔵岡より

この山は、古代の人たちが“祖先や父母を祀る祖霊山”として、遥拝・信奉されていた可能性があり、「雄龍籠(オタツゴ)山」と「雌龍籠(メタツゴ)山」の名称と共に、雨乞いや龍伝説があります。付近の遺跡や出土物からも渡来系文化の流入を感じる特別な場所です。――そして武相の境目、山地と平野の境目にあたる展望地に立ち、古代のまちづくりに関わった官人も眺めた(?)相模野の素晴らしい景観を楽しみました。

境目の丘からの展望地で(写真:田邊)

コンビニ休憩後は謎の多い「川尻八幡宮」へ。ここは二十四節気の中の“雨水の日”(2月18日,農業を始める日)に長大な参道(全長1,200m以上)の東端から太陽が昇る不思議があります。ご参加の皆さんも、参道の先に朝日が上がってくる不思議を想像されていたようでした。

長大な参道の延長方向を眺める(川尻八幡宮)

長大な参道の延長方向を眺める(川尻八幡宮)

川尻八幡宮で(写真:田邊)

社地の「川尻八幡古墳」は天武天皇の子孫が眠るという伝説があり、実際に直刀や鉄鏃、須恵器が掘り出されています。飛鳥時代の高位官僚がこの辺を通っていた可能性を思うとき、東北地方ともつながる「奥州古街道」や「古代甲州道」の存在が頭に浮かんできます

小山・相原に多い古代遺跡の謎などを想像しつつの、歴史ロマンウォーク

3月31日の渋沢丘陵ウォーキング参加後膝痛が再発し、参加を見合わせていましたが、だいぶ良くなったことと午後からの3時間程度の短いコースだったので、リハビリを兼ねて参加させていただきました。

今回訪れた川尻・広田地区にはホタルの里・境川巡りなどで散策したことがありましたが、さすがに宮田さんのガイドで歩くと色々な歴史講義を聞いているようで大変面白く、楽しい時間を過ごさせてもらいました。なぜ小山・相原には古代の遺跡が多いのか、なぜ立派な神社・寺院が多いのか等を学び又想像したりして、歴史のロマンを感じる1日でした。

<皆さまにご参考まで>

今回途中までしか行かなかった神秘の森「春日神社」ですが,グーグルマップで「川尻春日神社」を探すと写真も見つかります。著作権があるかもしれないのでここには掲載しませんが、すぐに見つかりますのでご興味のある方はトライしてみて下さい。

「ホタルの里」は、保存会の方々が、がんばっているおかげでホタルは多く見られます。ただホタルを見るには夜(19時以降)行かなければなりませんが、あの辺はかなり暗く、バス停に戻る道をよく覚えていかないと迷子になってしまい大変です。私は帰り道が良くわからなくなり、皆さんとトイレ休憩で立ち寄ったセブンイレブンで道を聞いたのですが、町田街道はあまり詳しくないようで、教えてもらったのは相原十字路(お分かりにならないかもしれませんが)迄の道でした。30分位歩いたでしょうか、雨は降ってくるし街灯が少なく暗いしで大変でした。ご注意を!

(文;鈴木弘)

広田地区の田んぼを歩く(写真:田邊)

[ 講師:古街道研究家 宮田 太郎 ]

古代国境・境目の地域(相模原市緑区城山)のフットパス

6月16日(日) 天気:晴 参加者:15名

6月は気温を考え、午後の半日コースで開催。当日は横浜線のJR「相原」駅西口バスターミナル脇の広場に集合。気温30度ながら総勢15名の方が参加。バスを降りた相原地区の「水ノ口(みのくち)」は、私が若い頃に調査していた「相原の鍛冶谷戸」にあり、鉄鍛冶遺構に伴うノロ(鉄滓*てっさい)を採取したことがある地です。

そして大きな団地「武蔵岡住宅」を抜けて境川へ…。クレソンが群生する清流が小さく「ひ」の字型に曲折する景観は、印象的なポイントでした。

境川上流の曲折地点で

その川の曲折ポイントで神奈川県側の「広田地区」へ。付近一帯は、古墳時代から平安時代まで大集落が営まれていた「武蔵岡遺跡」であり、都・県域双方の範囲にかかる広大なものです。その中央に立つと不思議な二つの山=タツゴ山がラクダのこぶのように並んでいるのが見えます。配布資料の画像と見比べながら、みなさんも不思議な景観に見入っておられました。

タツゴ山に見入るみなさま(写真:田邊)

武蔵岡遺跡からタツゴ山を眺める

二つのタツゴ山.。広田・武蔵岡より

この山は、古代の人たちが“祖先や父母を祀る祖霊山”として、遥拝・信奉されていた可能性があり、「雄龍籠(オタツゴ)山」と「雌龍籠(メタツゴ)山」の名称と共に、雨乞いや龍伝説があります。付近の遺跡や出土物からも渡来系文化の流入を感じる特別な場所です。――そして武相の境目、山地と平野の境目にあたる展望地に立ち、古代のまちづくりに関わった官人も眺めた(?)相模野の素晴らしい景観を楽しみました。

境目の丘からの展望地で(写真:田邊)

コンビニ休憩後は謎の多い「川尻八幡宮」へ。ここは二十四節気の中の“雨水の日”(2月18日,農業を始める日)に長大な参道(全長1,200m以上)の東端から太陽が昇る不思議があります。ご参加の皆さんも、参道の先に朝日が上がってくる不思議を想像されていたようでした。

長大な参道の延長方向を眺める(川尻八幡宮)

長大な参道の延長方向を眺める(川尻八幡宮)

川尻八幡宮で(写真:田邊)

社地の「川尻八幡古墳」は天武天皇の子孫が眠るという伝説があり、実際に直刀や鉄鏃、須恵器が掘り出されています。飛鳥時代の高位官僚がこの辺を通っていた可能性を思うとき、東北地方ともつながる「奥州古街道」や「古代甲州道」の存在が頭に浮かんできます

小山・相原に多い古代遺跡の謎などを想像しつつの、歴史ロマンウォーク

3月31日の渋沢丘陵ウォーキング参加後膝痛が再発し、参加を見合わせていましたが、だいぶ良くなったことと午後からの3時間程度の短いコースだったので、リハビリを兼ねて参加させていただきました。

今回訪れた川尻・広田地区にはホタルの里・境川巡りなどで散策したことがありましたが、さすがに宮田さんのガイドで歩くと色々な歴史講義を聞いているようで大変面白く、楽しい時間を過ごさせてもらいました。なぜ小山・相原には古代の遺跡が多いのか、なぜ立派な神社・寺院が多いのか等を学び又想像したりして、歴史のロマンを感じる1日でした。

<皆さまにご参考まで>

今回途中までしか行かなかった神秘の森「春日神社」ですが,グーグルマップで「川尻春日神社」を探すと写真も見つかります。著作権があるかもしれないのでここには掲載しませんが、すぐに見つかりますのでご興味のある方はトライしてみて下さい。

「ホタルの里」は、保存会の方々が、がんばっているおかげでホタルは多く見られます。ただホタルを見るには夜(19時以降)行かなければなりませんが、あの辺はかなり暗く、バス停に戻る道をよく覚えていかないと迷子になってしまい大変です。私は帰り道が良くわからなくなり、皆さんとトイレ休憩で立ち寄ったセブンイレブンで道を聞いたのですが、町田街道はあまり詳しくないようで、教えてもらったのは相原十字路(お分かりにならないかもしれませんが)迄の道でした。30分位歩いたでしょうか、雨は降ってくるし街灯が少なく暗いしで大変でした。ご注意を!

(文;鈴木弘)

広田地区の田んぼを歩く(写真:田邊)

他のまちのフットパスをみてみよう フットパスの新段階地域ごとに「つどい」を

2024.05.16

他のまちのフットパスをみてみよう フットパスの新段階地域ごとに「つどい」を

[ 講師:神谷 由紀子 ]

各地からの参加が地域活性化の応援に

5月16日(木)~17日(金)天気:曇のち晴 参加者:2名

フットパス協会のコロナ以後の新しい試みとして、5月16,17日に行われた新潟の「浦佐フットパスのつどい」は大成功を収めました。年一回だけの全国大会では交流機会が足りず、 地域ごとの「ミニ集い」が検討されています。浦佐のフットパスはその最初の実験です。

詳細は【浦佐フットパス|体験ツアー編関東・東北のミニ集い/2024.5.16】

https://youtu.be/q4flY2ywAXo?si=ZJ8Mo76Fo_VWmQcg

および続編の【セミナー編】でご覧ください。

北海道のエコネットワークの浦佐訪問をきっかけに、まず東北地方及び関東地方でさっと集まれるグループで東北支部の「ミニ集い」をやってみようということになりました。北海道のグループの他に、福島県西郷村の北浦さん、福島の山尾さん、歴史古街道団の鶴巻さん、「みどりのゆび」から伊藤さん、神谷、そして「フットパス協会」から尾留川さんが参加しました。

フットパス関東・東北のミニ集い

1日目は越後三山など浦佐の絶景が続くフットパスメインコースでしたが、主力ガイドの皆さんのそれぞれの人生と地域に根差す暮らしに基づいた説明が穏やかで豊かで、いかにもフットパスらしいご案内でした。夜にはセミナーが開催され、各地域からのエールだけでなく南魚沼市や新潟県担当者から力強い支援の言葉がありました。

2日目は地元の関さんに浦佐の街中を初めてゆっくりご案内いただき、内陸にありながら昔は長井市と同じように水運のまちであったことに驚きました。小さなまちなはずなのにもっとゆっくり見てみたり皆さんと話してみたい、また訪れたいと思える地域でした。

「浦佐まちづくり協議会」の関さんと川上さんが徹夜しながらたった10年ほどの間にフットパスをいくつも開発し、立ち寄り拠点をいくつも創り、会館を新開店し、地域に層の厚い協力的な人々の組織を創り上げてきたということが隅々までよくわかりました。二人とも元は行政職員だったこともあり南魚沼市さらには新潟県から強力な支援まで取り付け、「つどい」を開催できるまでに成長していたということに本当に驚きました。改めて地域力というものを実感しました。どのような地域にも有能な人材がいます。フットパスはこのような人材が活躍しやすい環境を作ることができるものだと改めて理解しました。

浦佐のように各地にはそれぞれしっかりした人材が創っているフットパスがあり、いつでも「つどい」が開催できるほどに育っています。このような地域がつどいを重ねることによって相互にもっと多くの交流機会を重ねることで、これからの地域活性化の根幹となることと信じています。今回の浦佐の実験はそのことを非常に明確にしたものでした。

巻機山

越後三山(写真:伊藤)

難関部分も楽しい

ミヤマエンレイソウも発見!

昔は魚野川を利用した水運商業地:船着き場

浦佐フットパス道標

(写真:伊藤)

浦佐毘沙門堂(写真:伊藤)

(文と写真:神谷 由紀子)

フットパス関東・東北のミニ集会に参加して

新潟県南魚沼郡浦佐で行われた関東・東北のミニ集会に参加して来ました。

浦佐フットパスは、魚沼地域の自然を活用した小さな観光の試験的ツアーとしていますが、内容はとても濃いものでした。特にガイド役を歴史や逸話に詳しい地元の方々がつとめ、知識が豊富で地元愛に溢れている様子が伺えました。またコースがコンパクトで見所が多く分かり易かったです。携わる方々の想いが参加者に伝わることが大切ですね。

参加者は31名で、各地のフットパス団体、地元新潟県の行政機関の方々と幅広い顔ぶれでした。これも主催者である「浦佐地域づくり協議会」の方々の努力の賜物と思います。交流会では、地酒八海山が振る舞われ、ほろ酔い気分で想いや課題を語り合えたことは有意義でした。

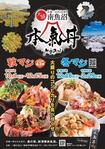

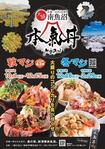

新潟県南魚沼では、コシヒカリの産地としてのブランド力向上と交流人口数の拡大を目的とした食のキャンペーン「南魚沼、本気丼 (マジどん)」を実施しているとのこと。

浦佐には、美味しいご飯を食べる楽しみもあり、また行ってみたいと強く思いました。

田植えを待つコシヒカリの苗。美味しいお米はここから

南魚沼、本気丼(マジどん)

(文と写真:伊藤 右学)

[ 講師:神谷 由紀子 ]

各地からの参加が地域活性化の応援に

5月16日(木)~17日(金)天気:曇のち晴 参加者:2名

フットパス協会のコロナ以後の新しい試みとして、5月16,17日に行われた新潟の「浦佐フットパスのつどい」は大成功を収めました。年一回だけの全国大会では交流機会が足りず、 地域ごとの「ミニ集い」が検討されています。浦佐のフットパスはその最初の実験です。

詳細は【浦佐フットパス|体験ツアー編関東・東北のミニ集い/2024.5.16】

https://youtu.be/q4flY2ywAXo?si=ZJ8Mo76Fo_VWmQcg

および続編の【セミナー編】でご覧ください。

北海道のエコネットワークの浦佐訪問をきっかけに、まず東北地方及び関東地方でさっと集まれるグループで東北支部の「ミニ集い」をやってみようということになりました。北海道のグループの他に、福島県西郷村の北浦さん、福島の山尾さん、歴史古街道団の鶴巻さん、「みどりのゆび」から伊藤さん、神谷、そして「フットパス協会」から尾留川さんが参加しました。

フットパス関東・東北のミニ集い

1日目は越後三山など浦佐の絶景が続くフットパスメインコースでしたが、主力ガイドの皆さんのそれぞれの人生と地域に根差す暮らしに基づいた説明が穏やかで豊かで、いかにもフットパスらしいご案内でした。夜にはセミナーが開催され、各地域からのエールだけでなく南魚沼市や新潟県担当者から力強い支援の言葉がありました。

2日目は地元の関さんに浦佐の街中を初めてゆっくりご案内いただき、内陸にありながら昔は長井市と同じように水運のまちであったことに驚きました。小さなまちなはずなのにもっとゆっくり見てみたり皆さんと話してみたい、また訪れたいと思える地域でした。

「浦佐まちづくり協議会」の関さんと川上さんが徹夜しながらたった10年ほどの間にフットパスをいくつも開発し、立ち寄り拠点をいくつも創り、会館を新開店し、地域に層の厚い協力的な人々の組織を創り上げてきたということが隅々までよくわかりました。二人とも元は行政職員だったこともあり南魚沼市さらには新潟県から強力な支援まで取り付け、「つどい」を開催できるまでに成長していたということに本当に驚きました。改めて地域力というものを実感しました。どのような地域にも有能な人材がいます。フットパスはこのような人材が活躍しやすい環境を作ることができるものだと改めて理解しました。

浦佐のように各地にはそれぞれしっかりした人材が創っているフットパスがあり、いつでも「つどい」が開催できるほどに育っています。このような地域がつどいを重ねることによって相互にもっと多くの交流機会を重ねることで、これからの地域活性化の根幹となることと信じています。今回の浦佐の実験はそのことを非常に明確にしたものでした。

巻機山

越後三山(写真:伊藤)

難関部分も楽しい

ミヤマエンレイソウも発見!

昔は魚野川を利用した水運商業地:船着き場

浦佐フットパス道標

(写真:伊藤)

浦佐毘沙門堂(写真:伊藤)

(文と写真:神谷 由紀子)

フットパス関東・東北のミニ集会に参加して

新潟県南魚沼郡浦佐で行われた関東・東北のミニ集会に参加して来ました。

浦佐フットパスは、魚沼地域の自然を活用した小さな観光の試験的ツアーとしていますが、内容はとても濃いものでした。特にガイド役を歴史や逸話に詳しい地元の方々がつとめ、知識が豊富で地元愛に溢れている様子が伺えました。またコースがコンパクトで見所が多く分かり易かったです。携わる方々の想いが参加者に伝わることが大切ですね。

参加者は31名で、各地のフットパス団体、地元新潟県の行政機関の方々と幅広い顔ぶれでした。これも主催者である「浦佐地域づくり協議会」の方々の努力の賜物と思います。交流会では、地酒八海山が振る舞われ、ほろ酔い気分で想いや課題を語り合えたことは有意義でした。

新潟県南魚沼では、コシヒカリの産地としてのブランド力向上と交流人口数の拡大を目的とした食のキャンペーン「南魚沼、本気丼 (マジどん)」を実施しているとのこと。

浦佐には、美味しいご飯を食べる楽しみもあり、また行ってみたいと強く思いました。

田植えを待つコシヒカリの苗。美味しいお米はここから

南魚沼、本気丼(マジどん)

(文と写真:伊藤 右学)

フットパス専門家講座 美の基準のある真鶴 背戸道風景を巡る

2024.05.16

フットパス専門家講座 美の基準のある真鶴 背戸道風景を巡る

[ 講師:浅黄 美彦 ]

「背戸道」と呼ばれる路地を歩きながら真鶴の魅力的な生活風景を巡りました

5月16日(木) 天気:曇参加者:11名

10時に東海道線「真鶴」駅に集合、それだけでなんだか旅に来た気分。戦前の駅舎の前で、「今日のコースでは、海、坂道、みかんの木、古い家あるいは点在する空き家を利活用した移住者のお店を訪ねながら、自然地形の残る真鶴のランドスケープを感じていただきます」とコースのアウトラインを説明し、スタートしました。

まずは「本と美容室」を訪 ねる。真鶴では、車が通れない路地や坂道のことを「背戸道」(せとみち)と呼びます。その背戸道を上りきった丘の上に、古い平屋の木造住宅を改装したものが本と美容室です,生け垣と広い庭が心地よいお店です。外観だけ眺めるつもりが、声をかけていただき内部を見ることができました。髪を切る部屋の奥のほうに本がたくさん置かれている部屋があり、窓からの光がちょうど入り、窓辺で本が読め、珈琲も味わうことができる癒される場所がつくられている印象でした。

本と美容室外観

本と美容室内部

次に訪ねたのは「真鶴出版」。木曜日はお休みなので外観のみですが、背戸道沿いの空き家を、真鶴町の「美の基準」にそって、自らの移住の意味に想いを馳せながら、建築家(トミト・アーキテクチャー)との協働で造り上げた「泊まれる出版社」です。

真鶴出版

さらに背戸道のアップダウンを歩き、石工の碑や丘からの海を眺め、真鶴らしい風景を楽しみました。

石工の碑階段前での集合写真

若い移住者が営む店の締めくくりは、「パン屋秋日和」。2019年にご夫婦で開業したパン屋さん。11時の開店に合わせてやってきました。外観も接客もほのぼのとして真鶴時間を感じさせるお店でした。山食パン、ラムレーズンなど、みなさん買い物も楽しんでいただきました。

パン屋秋日和

午前中の最後は、真鶴フットパスのもうひとつの目的、美の基準に基づき造られた渾身の公共施設「コミュニティ真鶴」の見学です。財政難の折りなのか開館日が少なくなり、まさかの休館は残念でした。ただ敷地内には自由に入ることができるため、中庭、背戸道との関係などを間近に見ることはできました。1994年竣工、設計は美の条例にも関与していた建築家・池上修一さん。

コミュニティ真鶴

コミュニティ真鶴から昔ながらの商店街を歩きながら港へ。西仲商店街は住民のための商店街で、のんびりとした空気と懐かしい風景があります。床屋、美容室が多い真鶴の中でも一押しの床屋がありました。

真鶴の床屋

昼食は港にある「真鶴魚座」で和気あいあいで魚介をいただきました。

満腹となり、午後はのんびりとお土産の干物などを買いつつ、岩海岸に向かい、途中いくつかの道祖神、高台からの海を眺めつつ、鄙びた岩海岸を訪ねました。あまり観光地には立ち寄らず、真鶴のふつうの風景を歩くフットパスでした。

真鶴駅近くの「あけびや珈琲店」の前で解散。

真鶴魚座前

(文と写真:浅黄美彦・田邊)

「美の基準」の実感にワクワク

「みどりのゆび」のフットパスには今年度からの参加ですが、今回は真鶴の街中を中心に回りました。集合時間の朝10時、天気は雨が降りそうな曇り空でしたが午後からは晴天となり、景色も堪能できました。

20年以上前に車で岬の方をぐるりと回って以来2度目の真鶴でしたが、今回はお約束のところではなく街中をじっくりと歩きました。

見て回って思ったことは、アップダウンのある場所に昔からの住宅が残っていることと、その中にリノベーションにより雰囲気の良くなった店舗が予想以上に目についたことでした。

午前中はリノベーションされた店舗や特徴のある建物を中心に見て回り、そのセンスに驚きました。外観だけでなく中も素晴らしく,「ここが真鶴なのか」とさえ思えました。特に「本と美容室」さんでは、中まで見学させていただき、おしゃれだなと実感しました。

道は登り下りがやや大変でしたが、次はどんなお店があるのかと思うと、大変さも吹き飛ぶようなワクワク感がありました。午後は景色がよく見えるところを通りながら「岩海水浴場」まで足を伸ばしました。

お土産として地元で有名なパン屋や干物屋も巡

り、おみやげもバッチリでした。

解散後に地元の喫茶店でケーキセットをみんなで堪能し、良い締めくくりになりました。

本と美容室入口ドア

真鶴道路岩大橋

岩海水浴場あけびや珈琲

(文:太田義博写真:田邊)

[ 講師:浅黄 美彦 ]

「背戸道」と呼ばれる路地を歩きながら真鶴の魅力的な生活風景を巡りました

5月16日(木) 天気:曇参加者:11名

10時に東海道線「真鶴」駅に集合、それだけでなんだか旅に来た気分。戦前の駅舎の前で、「今日のコースでは、海、坂道、みかんの木、古い家あるいは点在する空き家を利活用した移住者のお店を訪ねながら、自然地形の残る真鶴のランドスケープを感じていただきます」とコースのアウトラインを説明し、スタートしました。

まずは「本と美容室」を訪 ねる。真鶴では、車が通れない路地や坂道のことを「背戸道」(せとみち)と呼びます。その背戸道を上りきった丘の上に、古い平屋の木造住宅を改装したものが本と美容室です,生け垣と広い庭が心地よいお店です。外観だけ眺めるつもりが、声をかけていただき内部を見ることができました。髪を切る部屋の奥のほうに本がたくさん置かれている部屋があり、窓からの光がちょうど入り、窓辺で本が読め、珈琲も味わうことができる癒される場所がつくられている印象でした。

本と美容室外観

本と美容室内部

次に訪ねたのは「真鶴出版」。木曜日はお休みなので外観のみですが、背戸道沿いの空き家を、真鶴町の「美の基準」にそって、自らの移住の意味に想いを馳せながら、建築家(トミト・アーキテクチャー)との協働で造り上げた「泊まれる出版社」です。

真鶴出版

さらに背戸道のアップダウンを歩き、石工の碑や丘からの海を眺め、真鶴らしい風景を楽しみました。

石工の碑階段前での集合写真

若い移住者が営む店の締めくくりは、「パン屋秋日和」。2019年にご夫婦で開業したパン屋さん。11時の開店に合わせてやってきました。外観も接客もほのぼのとして真鶴時間を感じさせるお店でした。山食パン、ラムレーズンなど、みなさん買い物も楽しんでいただきました。

パン屋秋日和

午前中の最後は、真鶴フットパスのもうひとつの目的、美の基準に基づき造られた渾身の公共施設「コミュニティ真鶴」の見学です。財政難の折りなのか開館日が少なくなり、まさかの休館は残念でした。ただ敷地内には自由に入ることができるため、中庭、背戸道との関係などを間近に見ることはできました。1994年竣工、設計は美の条例にも関与していた建築家・池上修一さん。

コミュニティ真鶴

コミュニティ真鶴から昔ながらの商店街を歩きながら港へ。西仲商店街は住民のための商店街で、のんびりとした空気と懐かしい風景があります。床屋、美容室が多い真鶴の中でも一押しの床屋がありました。

真鶴の床屋

昼食は港にある「真鶴魚座」で和気あいあいで魚介をいただきました。

満腹となり、午後はのんびりとお土産の干物などを買いつつ、岩海岸に向かい、途中いくつかの道祖神、高台からの海を眺めつつ、鄙びた岩海岸を訪ねました。あまり観光地には立ち寄らず、真鶴のふつうの風景を歩くフットパスでした。

真鶴駅近くの「あけびや珈琲店」の前で解散。

真鶴魚座前

(文と写真:浅黄美彦・田邊)

「美の基準」の実感にワクワク

「みどりのゆび」のフットパスには今年度からの参加ですが、今回は真鶴の街中を中心に回りました。集合時間の朝10時、天気は雨が降りそうな曇り空でしたが午後からは晴天となり、景色も堪能できました。

20年以上前に車で岬の方をぐるりと回って以来2度目の真鶴でしたが、今回はお約束のところではなく街中をじっくりと歩きました。

見て回って思ったことは、アップダウンのある場所に昔からの住宅が残っていることと、その中にリノベーションにより雰囲気の良くなった店舗が予想以上に目についたことでした。

午前中はリノベーションされた店舗や特徴のある建物を中心に見て回り、そのセンスに驚きました。外観だけでなく中も素晴らしく,「ここが真鶴なのか」とさえ思えました。特に「本と美容室」さんでは、中まで見学させていただき、おしゃれだなと実感しました。

道は登り下りがやや大変でしたが、次はどんなお店があるのかと思うと、大変さも吹き飛ぶようなワクワク感がありました。午後は景色がよく見えるところを通りながら「岩海水浴場」まで足を伸ばしました。

お土産として地元で有名なパン屋や干物屋も巡

り、おみやげもバッチリでした。

解散後に地元の喫茶店でケーキセットをみんなで堪能し、良い締めくくりになりました。

本と美容室入口ドア

真鶴道路岩大橋

岩海水浴場あけびや珈琲

(文:太田義博写真:田邊)

2024.06.29 16:19

|

2024.06.29 16:19

|